兔纹石雕是北京地区相对少见的石雕题材,相应的文化符号也鲜少有学者关注。2023年恰逢中国传统的癸卯年——生肖兔年。现梳理北京地区所见兔纹石雕,围绕其所蕴含的传统文化、礼仪制度等进行阐释,以守护好、传承好、展示好中华文明优秀成果为目标,从石雕的视角解读“兔纹”文化及其内涵,希望其在贯彻落实保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的新时代文物工作方针的过程中,具有一定参考意义。

2023年是癸卯年——生肖兔年。兔子作为较早被古人驯化的家畜之一,是团圆吉祥与家庭和睦的象征。古代兔纹石刻题材大致可以分为两类:一类是以祥瑞为主题的生肖兔与玉兔,另一类是以“祈望多子”为主题的白兔。

唐、辽、金三代墓志盖上的兔纹

北京地区所见唐代墓志盖上十二生肖中的兔形象当属当地目前所见较早的一类兔纹石刻,从《新中国出土墓志·北京卷》《北京市文物研究所藏墓志拓片》《北京文物精粹大系·石刻卷》《北京辽金史迹图志》等书的著录实例来看,可以分为三种形式,出现时间的先后顺序分别是:写实兔纹(图1),兔首人身形象(图2),人物携带兔子的形象(图3)。十二生肖纹饰作为墓志纹饰中的一大类别,从出现到繁荣再到衰微经历了南北朝、隋、唐、辽、宋、金多个朝代及历史时期。根据北京地区所见墓志纪年可知,盛唐以前墓志盖上的十二生肖多为写实动物形象;盛唐以后则开始流行兽首人身形象,其褒衣广袖,双手持笏,呈站立或跽坐的姿态;中晚唐以后则出现了将生肖动物或捧于手中,或抱于怀中,或置于冠顶,或携于身侧的人物形象[1]。2013年,在北京市房山区发现的唐代幽州节度使刘济及其夫人合葬墓中出土的刘济夫人墓志盖上即雕刻有手捧生肖动物的人物形象。辽、金两代时期北京地区墓志盖的装饰延续了盛唐之后的两种生肖动物形象,写实生肖动物纹则十分罕见。墓志盖使用十二生肖动物纹样,主要作用在于厌胜、驱邪。

图1 薛府君墓志盖上的兔纹 约武周时期(684—704)

(采自《北京文物精粹大系·石刻卷》)

图2 王徽墓志盖上的兔首人身形象 天宝十三年(754)

(采自《北京文物精粹大系·石刻卷》)

图3 王叔原墓志盖上的捧兔人物 元和八年(813)

(采自《北京文物精粹大系·石刻卷》)

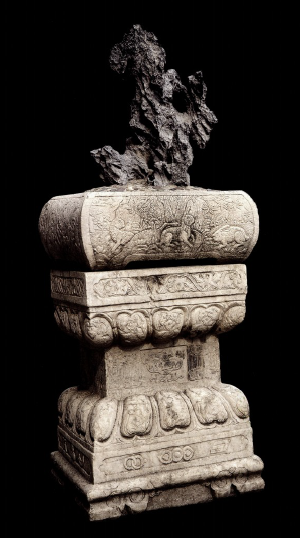

法源寺渎山大玉海底座上的海兔

北京地区目前所见元代较早的一例兔纹石刻是现收藏于法源寺内原渎山大玉海底座上枋的海兔纹。渎山大玉海底座长约1.9米,宽约1.5米,高约1米,平面呈扁八角形,由灰白色石灰石雕刻而成。《日下旧闻考》载:“至元二年十二月,‘渎山大玉海’成,敕置广寒殿。”[2]根据记载可知,渎山大玉海底座当与其承托的渎山大玉海制作年代一致,即雕刻于元世祖忽必烈统治时期。渎山大玉海及底座最初是安置于元代万岁山广寒殿(位于今北海琼华岛山顶)内的大型陈设器。元末陶宗仪《南村辍耕录》记载:“(广寒殿)中有小玉殿,内设金嵌玉龙御塌,左右列从臣坐床,前架黑玉酒瓮一,玉有白章,随其形刻为鱼兽出没于波涛之状,其大可贮酒三十余石。”[3]其中“黑玉酒瓮”即渎山大玉海,是元帝举行大型宫廷宴会时贮酒的器皿。明代迁都北京后,永乐皇帝为让后世子孙吸取元代亡国的教训,故未对广寒殿进行修缮与使用,至万历年间,广寒殿倒塌,万历皇帝命人对其进行拆毁与清理,自此渎山大玉海及其底座流散至西华门外真武庙,此庙也因渎山大玉海而被称为“玉钵庵”。乾隆初年,渎山大玉海再次进入皇帝视线。《日下旧闻考》记载:“本朝乾隆十年,敕以千金易之移置承光殿。御制玉瓮歌,并命内廷翰林等分赋镌勒楹柱。十六年,重修是庙,别制石钵,以存旧名。”[4]可知乾隆十年(1745),乾隆皇帝将渎山大玉海移置北海承光殿前,重新雕刻了新石座安置,而渎山大玉海原座却遗留在了玉钵庵中,并补配了一个新的汉白玉石钵。20世纪60年代,北京市文物工作队将渎山大玉海原底座及清代石钵一同移至北京法源寺内保存。

在渎山大玉海底座的上底面、上枋、束腰、下枋、圭角,用压地隐起的雕刻手法满刻有在海水中奔腾的海兽纹。其中上枋一侧雕刻有在海水中奔腾的海兔,海兔前肢跃出海面,后肢隐没于细密的海水中,其左侧对称的位置雕有一盘曲姿态的螭龙状海兽,为使二者体态与气势相当,特将海兔的头部与躯干雕刻得十分粗壮,颇具勇猛气势。

图4 渎山大玉海原座及清代石钵(作者拍摄)

图5 渎山大玉海原座上的海兔(右侧)(作者拍摄)

居庸关云台中的月兔

居庸关云台位于北京市昌平区南口镇北的居庸关关城内,是元代过街塔的基座,始建于元至正二年(1342),至正五年(1345)落成,占地面积471平方米。居庸关云台平面呈长方形,台顶四周为雕花石栏及排水龙头,正中南北方向辟有券门,券门内外的浮雕和装饰均为藏式风格。

居庸关云台中的月兔位于拱券门南北两侧立面顶部正中金翅大鹏鸟的两翼上方,分别雕刻有圆形的日月形象。券门南侧的金翅大鹏鸟两肩,居东为太阳,内雕刻有三足乌,居西为月亮,内雕刻有兔。该兔雕采用了高浮雕的雕刻技法,并在月亮外围雕刻有圆形的边郭,使之更加突出与鲜明;兔居于月亮正中,呈蹲踞状于莲台之上,双耳竖立,躯干直立微向前倾,背部与颈部刻有表现绒毛浅的阴刻线条,两前腿捧一根药杵捣药;兔背后雕有桂花树形象,画面整体构图饱满,雕刻细腻,主次分明,将月宫仙境表现得恰到好处。云台券门北侧雕刻有与券门南侧完全一致的金翅大鹏鸟形象,亦采用太阳在东、月亮在西的方位,并且内雕刻有与南侧一致的三足乌、玉兔捣药形象,但北侧太阳、月亮与金翅大鹏鸟形象的位置则恰恰与南侧相反。可见,居庸关券门南北立面,以正上方为中心的金翅大鹏鸟图像虽然看似一致,但在表示太阳、月亮的形象上却有着与实际方位对应的整体思考。居庸关券门南北的两处玉兔纹,虽然尺幅极小,六百年来鲜被观察到,但却体现了元代多元文化的交织与融会。

图6 居庸关云台(作者拍摄)

图7 劵门南侧的月兔(作者拍摄)

图8 劵门北侧的月兔(作者拍摄)

故宫御花园观赏石座上的兔纹

北京故宫御花园延晖阁西侧,陈列有一件名为“明代中期方盆复合座英石”的观赏石。2003年,《御苑赏石》一书曾对其进行著录[5],此件英石原立于御花园西北澄瑞亭外,英石高42厘米,颜色黑灰,质地坚密,侧视之,极像猛然驻足的奔兔。古人对这块赏石的欣赏角度与理解大概也是如此,故而有白兔作为提示浮雕于石盆四壁。

汉白玉石盆平面呈长方形,底部留有四个短足,最大径位于腹部中央,前后两正面尺幅稍大,所雕纹饰一致,均为三只在山石间嬉戏的兔子:正中间一只体形肥硕、双耳竖立的兔子立于山间,头部、颈部、四肢的肌肉感表现得恰到好处;左侧为一只从山间探出半身的兔子,前肢上扬,正回首与中间的兔子相望,将兔子的机警与灵敏表现得淋漓尽致;右侧则为一只伏于地上的兔子,四肢与头部蜷缩,双耳贴于背部,其背部錾出细密的凹痕以表现蓬松的容貌,将兔子的温顺安静充分表现出来。另外,还雕有灵芝等祥瑞花草,中间的山峰雕有呈“V”字形的树木。远观之,三只兔子与其背景纹饰主次分明,姿态各异,互有呼应,将儒家传统的尊卑秩序思想寓于其中,也巧妙地与宫廷礼仪规制契合呼应。另外两个侧面雕刻内容亦均相同——两只兔子两两相望,正中间一只伏于山间作昂首状,左侧一只兔子从山间探出半身回首望之,另雕有灵芝、瑞草、树木。相较于正面的三只兔子,侧面的两只兔子明显姿态更为随意舒缓,也可能意在表现琴瑟和谐。整体来看,石盆线条简约,四足短小,具有明代早期官式家具风格,其整体纹饰采用压地隐起的雕刻手法雕刻而成,画面构图饱满,兔子肢体壮硕,与宋元绘画中的兔纹接近,故此石盆的制作年代则大致不晚于明代中期。

石盆下方,为汉白玉须弥座,高腰,厚枋,上下枭位置的莲瓣较长,雕工略显板滞,其年代可能稍晚于承托于其上的石盆与英石。大凡精美的庭院赏石都配以复合底座,此为典型一例。

图9 明代中期方盆复合座英石

(采自《御苑赏石》)(作者拍摄)

图10 石盆正面的兔纹(作者拍摄)

图11 石盆侧面的兔纹(作者拍摄)

田义墓华表须弥座上的兔纹

田义墓位于石景山区模式口大街,是北京地区发现多处埋葬宦官墓葬及墓群中规制最高、保存最完整的一例,始建于万历三十三年(1605),为万历年间司礼监掌印太监田义之墓。此后又有多位明代宦官随其葬于此地。因田义先葬于此地,故称田义墓。墓园内石刻种类丰富,从中可以窥见明代石刻艺术的发展水平及雕刻技艺。

田义墓神道门后东西立有一对华表,通高7.5米,直径85厘米,呈八棱柱状,两华表束腰内所雕动物均不相同,有狮子、麒麟、獬豸、骆驼、马、羊等形象,西侧华表西南面束腰内雕兔子形象。兔子形象居于束腰内略偏左的位置,卧于草木之间,运用了高浮雕的雕刻手法,使兔子身体起伏的肌肉线条与体表的容貌表现得细致入微;周围的草木山石则使用了压地隐起的雕刻手法,与兔子在视觉上形成了强烈的对比,并营造出画面的纵深感与透视感。兔子双耳贴于后背,前腿交叉,眼目圆睁,极具写实感。画面右上方雕有在山石间升起的圆月,与兔子在构图上存在明显呼应关系

图13 田义墓的华表(作者拍摄)

图14 田义墓华表束腰内的兔纹(作者拍摄)

纵观北京地区所见兔纹石刻,唐、辽、金三代墓志盖上具有厌胜吉祥寓意的装饰纹样较为常见;进入元代以后,不仅墓志盖上这一纹样陡然消失,其他石刻中兔纹装饰也十分罕见,究其原因应当与吉祥纹样的使用制度有着直接关系。《元史》记载:“(至正二年四月)禁民间私造格例……丁亥,禁服麒麟、鸾凤、白兔、灵芝、双角五爪龙、八龙、九龙、万寿、福寿字、赭黄等服。”[6]《元典章》记载,至元七年(1270)、元贞元年(1295)、大德元年(1297)、延祐六年(1319),元政府都曾对民间交易中带有日月龙凤、五爪双角缠身龙、五爪双角龙凤等祥瑞图案的服饰或丝织品加以明令禁止,并禁止匠人织造带有该类纹饰的丝织品,违者治罪[7]。可见,兔纹作为元代祥瑞纹饰之一,是等级身份的直接代表,有严格的使用规定,甚至一度成为皇家专用纹样,象征着至高的皇权。这也是器物与建筑上所见元代兔纹石雕极少的原因所在,并直接影响了明清两代兔纹在石刻上的使用。

癸卯年,生肖兔。从兔的神话传说到民俗文化,从兔的文学记载到兔的诗词绘画,无不给人以向往和美的享受。北京地区所见兔纹石刻,是“兔”文化遗产的重要组成部分,更是中华优秀传统文化的重要载体。千百年来,人们为“兔”这一文化符号赋予了一层又一层的含义,不仅表达了中华民族对人类以及自然奥秘的探究之心,更寄托着其对和谐与幸福生活的追求与向往。

参考文献

[1]李星明.唐代墓室壁画研究[M].西安:陕西人民美术出版社,2005:200.

[2][4]于敏中,等.日下旧闻考[M].北京:北京古籍出版社,1983.

[3]陶宗仪.南村辍耕录[M].北京:中华书局,1980.

[5]丁文父.御苑赏石[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2000:88.

[6]宋濂,等.元史:卷39[M].北京:中华书局,2016.

[7]陈高华,张帆,刘晓,等.元典章:卷58[M].北京:中华书局,2011.